さて、今年もこの時期がやってまいりました。

小牧市より愛知県公立高校の情報をどこよりも早く、詳しくお届けする小牧市の個別指導学習塾

名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。

2月26日(水)

各教科の試験終了後20~30分程度で

問題と解答速報を出していきます。

各教科の試験時間は以下のようになっています。

第2時限:数学 10:20~11:05

第3時限:社会 11:30~12:15

昼食 12:15~13:05

第4時限:理科 13:15~14:00

第5時限:

英語 聞き取り 14:25~14:35

英語 筆記 14:50~15:30

解答・解説してくれる塾長の紹介

今年度も解説を引き受けて頂き感謝しかないです。

今年は新しいメンバーも加わり最強打線となっています。

国語解説担当 あかつき塾

名古屋市緑区 あかつき塾 久塾長

国語力はすべての教科の土台となる力です。今年も国語指導に定評のある『あかつき塾』が国語の解説を担当します。

さらに詳しい解説はあかつき塾のブログへ

あかつき塾ブログ【令和7年度 2025年 愛知県公立高校入試 国語を振り返る】 https://akatsukijuku.com/2025/02/26/20240226/

あかつき塾ブログ【令和7年度 2025年 愛知県公立高校入試 国語】解説と今後の指針 https://akatsukijuku.com/2025/02/27/20250227/

社会の解説も追加しましたので、是非ご覧ください。

【令和7年 2025年 愛知県公立高校入試 社会を紐解く】解説

【令和7年 2025年 愛知県公立高校入試 社会を紐解く】2026年出題予想

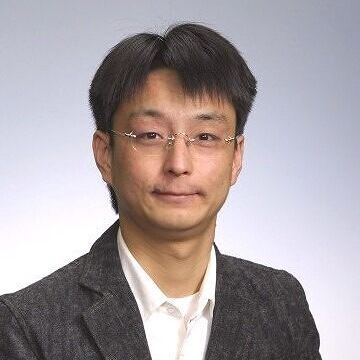

数学の解説担当 セルモ日進小学校前教室

日進市 セルモ日進西小学校前教室 西尾塾長

最近はAIの使い方の研究もしています。

今回の解説は気合入れて自分で解かせていただきます。

社会解説担当 ネクサス

江南市 勉強のやり方専門塾ネクサス 伊藤塾長

勉強のやり方を教えて偏差値10以上上げる指導をしています。

初参加ではありますが、社会科が専門なので、がんばります。

理科解説担当 平手塾

春日井市 平手塾 平手塾長

小学生から高校生まで理系教科の得意な平手塾です。

今年も最速でわかりやすい解説をお届けします!

英語解説担当 ING進学塾

名古屋市名東区 ING進学塾 飯田先生

今年は

『これだけ英単語360』

という本を出版しました。

高校入試の問題も手を抜きません!!

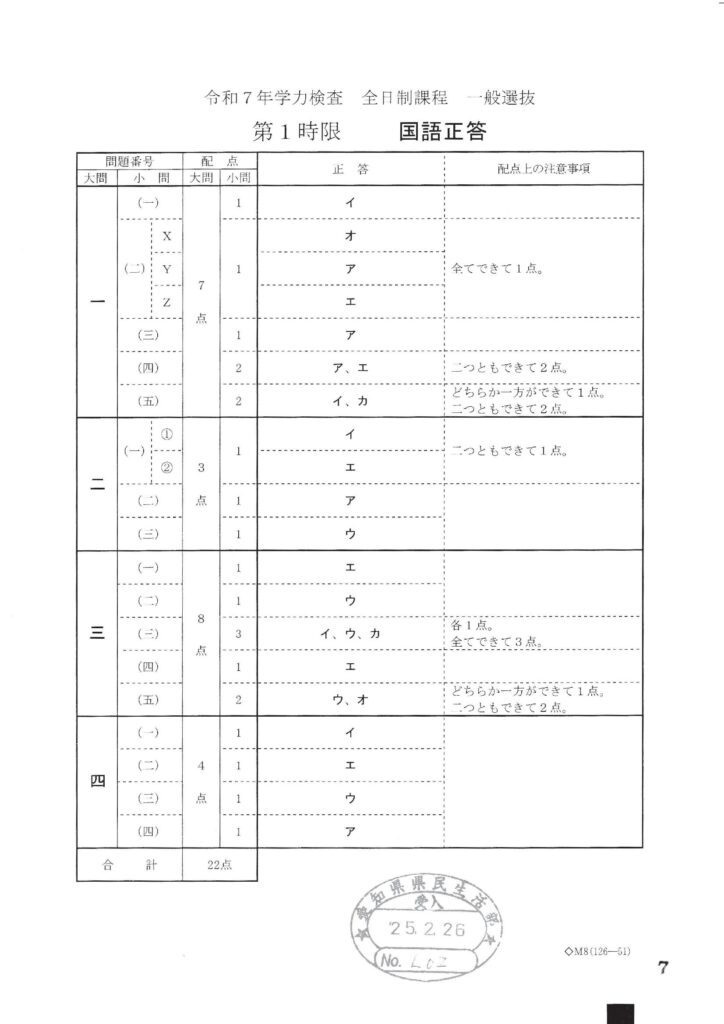

第1時限 国語 問題・模範解答例・解説

こちらで解答例の画像

問題・解答のpdfを公開していきます。

国語模範解答例

国語 問題・解答例PDF版

国語の解説

まず衝撃的だったのは、全体的に2022・2023年度と比較してかなり易しくなったことである。

易しくなった要因としては、主に以下の点が挙げられる。

①文章量が全体で約800字減少した。

②大設問一の論説が比較的読みやすいものになった。

③古典は古文が出題されたが、漢文の書き下し文のときほど読みにくいものではなかった。

④複数の選択肢を選ぶ問題のうち、完答は一問だけで部分点が取りやすくなっていた。

大設問4題(論説・漢字と語句・随筆・古典)という構成は従来どおりだった。

ここ数年出されていた小説にかわり、随筆が出題された。

語句の問題としては慣用句が出題された。

論説も随筆も文章が読みやすいだけでなく、内容についての設問も答えやすいものであった。

一方、「文章の表現の特徴」や「文章の論の進めかたの特徴」を聞く問題については、かなり答えにくいものであった。

大設問一(四)生徒がまとめたものと

大設問三(三)生徒が意見を述べあった体裁の問題

は答えるのに労を要するものであった。

文章が読みやすいわりに解答がしづらい問題がやや目立っていた。

古文『宝物集』からの出題でした。

『宝物集』とは、紫式部が源氏物語を書いたために地獄に落ちた」という仏教説話です。

やや説教くさく、楽天的・性善説的な前向きの話ですね。

四の(四)などアは容易に選べたのではないでしょうか。

古典 大問四(四) あかつき塾の予想中編を読んでいたかたなら簡単ですね。 https://akatsukijuku.com/2025/02/24/20250225-2/

・大設問一(四)(五)、

・大設問三(三)(五)は最悪5点失点する可能性がある。

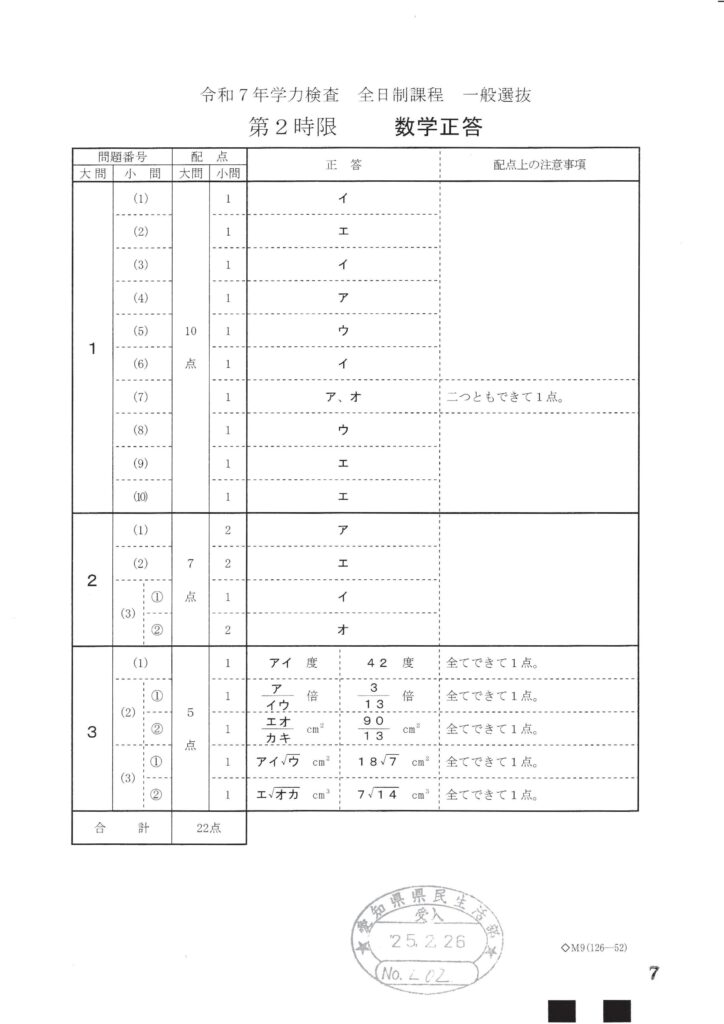

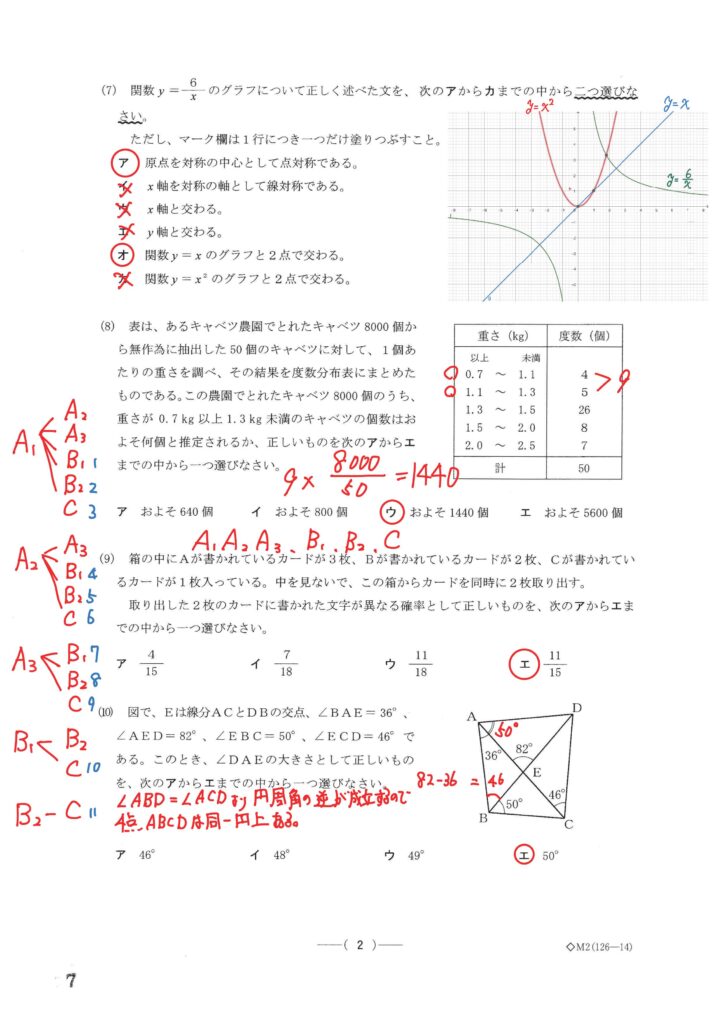

第2時限 数学 問題・模範解答例

数学模範解答例

数学 問題・解答例PDF版

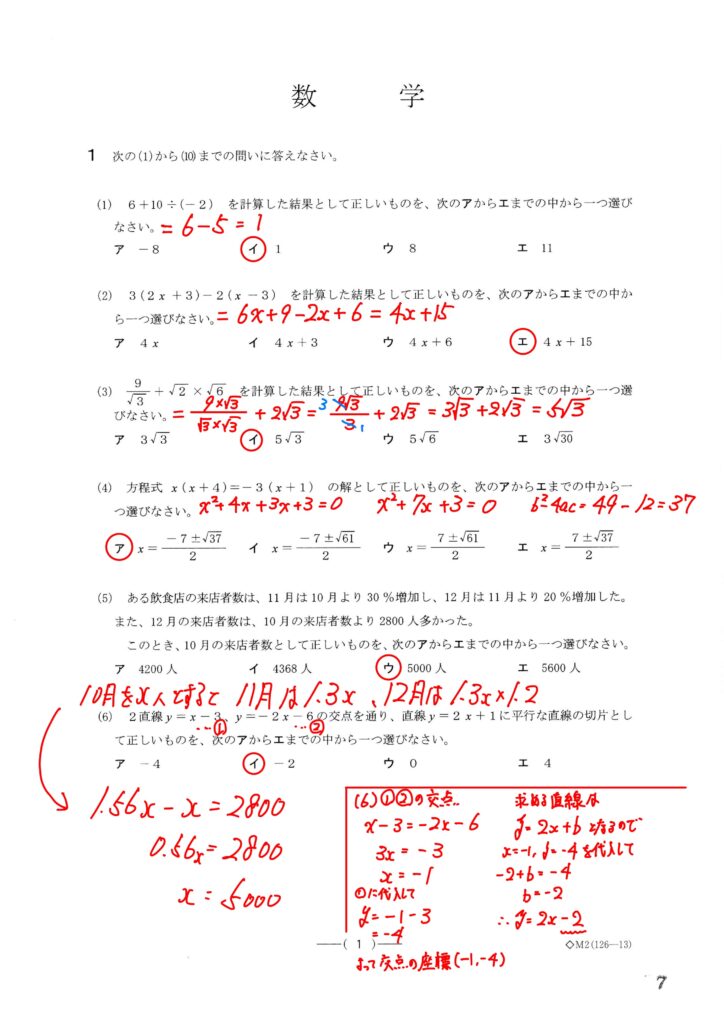

数学の解説

箱ひげ図を読み解く問題。

与えられた4つの条件からパズルを解くようにしていきます。

「箱ひげ図」は,

左端(最小値),

箱の左端(Q1:第1四分位数)

箱の真ん中(中央値:第2四分位数)

箱の右端(Q3:第3四分位数)

右端のヒゲ(最大値)

の位置を示します。

また四分位範囲は箱の幅となります。

①より、得点の最小値が一番小さい箱ひげ図は、CなのでC=「科学」

④「スポーツ」と「歴史」の四分位範囲が等しいより、AとDが「スポーツ」か「歴史」

③「文化」の第1四分位数は、「スポーツ」の第1四分位数より大きいと、④のAとDが「スポーツ」か「歴史」より、A=「スポーツ」、D=「歴史」 ②「音楽」の「中央値」が 50 点より、B=「音楽」となる。

よって、A=「スポーツ」B=「音楽」C=「科学」D=「歴史」E=「文化」となり答えに合致する記号は ア「B:音楽,D:歴史」 となります。

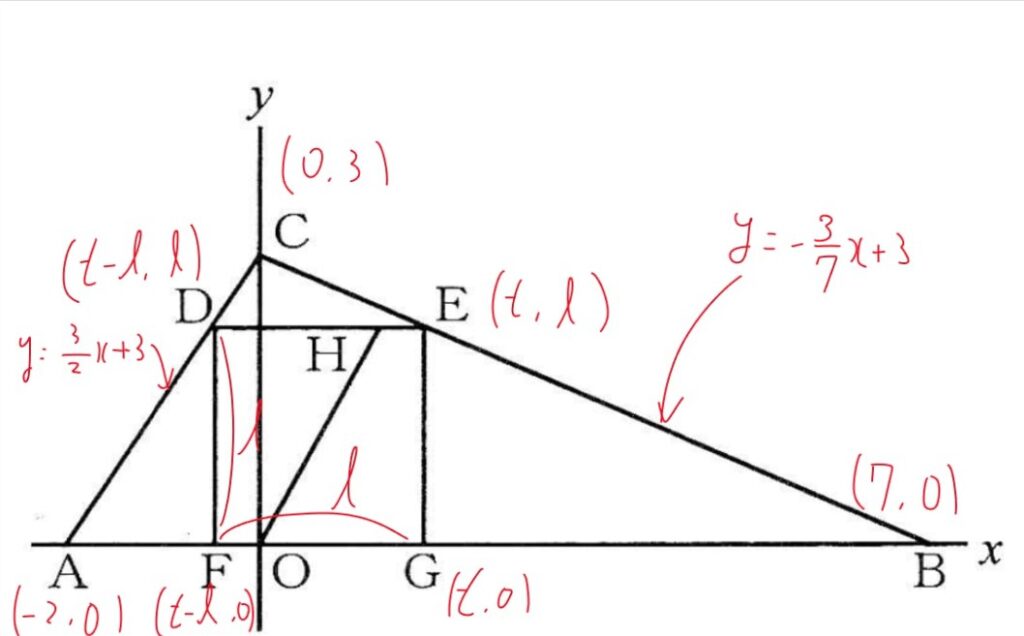

正方形の1辺の長さをℓ、Gのx座標をtと置くと、図のように各点を表すことができる。

ここで、Eのy座標はℓ=-3/7t+3…①、 また、Dのy座標は ℓ=3/2(t-ℓ)+3から、

ℓ=3/5t+6/5…②

①と②より -3/7t+3=3/5t+6/5 t=7/4 ①に代入して、 ℓ=9/4 面積を等しくするためには、OF=EHとなればいいので、 OF=ℓ-t=9/4-7/4=1/2

よってHのx座標は、7/4-1/2=5/4

答えはエのx=5/4

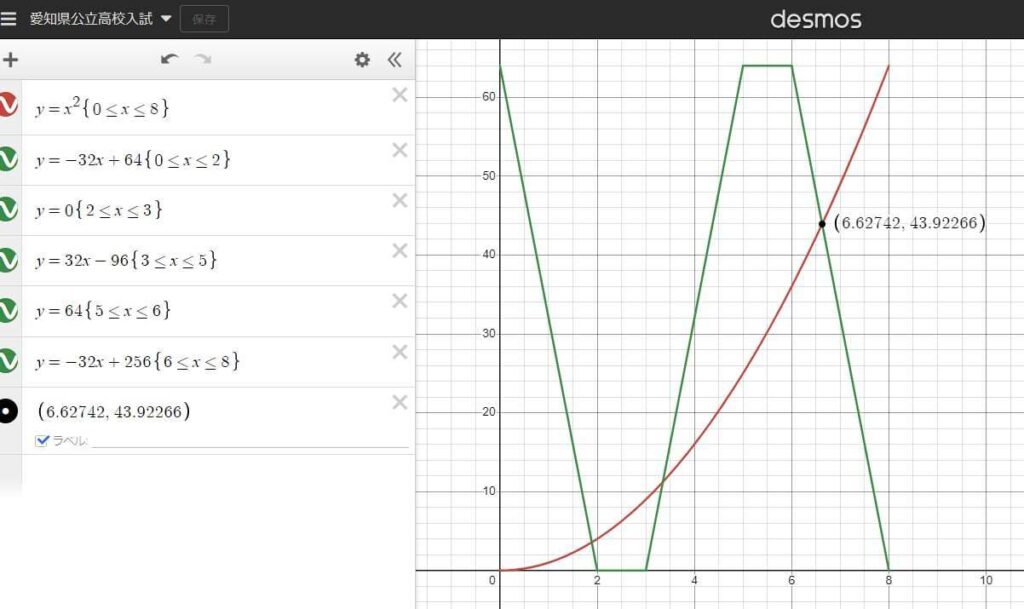

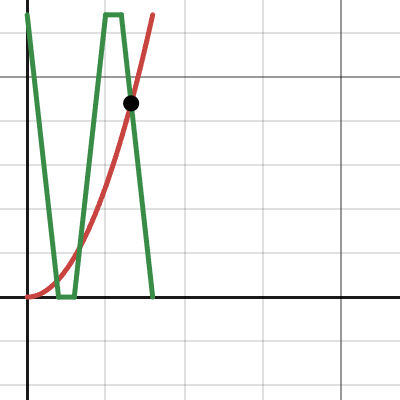

①△APQの面積をyとすると y=1/2*x*2x=x^2となる x=3のyの値は、y=9 答えはイのy=9 △APQと、△ABRをグラフにすると図の通りになる。 3回目の交点はグラフより、 オ 6秒後から7秒後までの間。

(別解) y=-32x+256と y=x^2の交点を式から求めると x^2+32x-256=0 x=-16+16√2 ≒6.72 オ 6秒後から7秒後までの間。

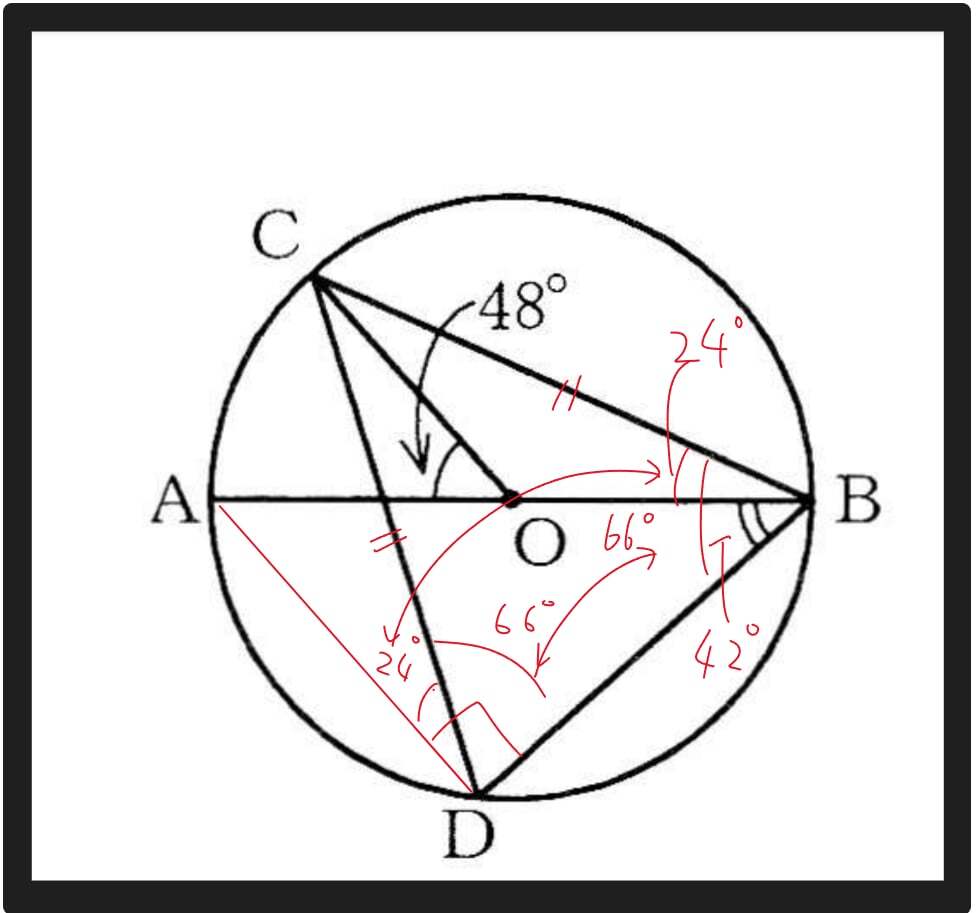

弧CAの中心角48°より、円周角24°(∠CBA=∠CDA=24°)

ABが直径なので、∠ADB=90° ∠CDB=90-24=66°

CD=CBの二等辺三角形なので、∠CBD=66°

∠ABD=66-24=42°

答え 42度

①底面の1辺6cmの正方形の対角線BDの長さは三平方の定理より6√2

頂点Oから底面ABCDの中心Iへ推薦OIを下したとき、DI=BI=3√2

三平方の定理より、OI=3√14

△OBDの面積=1/26√23√14=18√7

三角形OBDを底面として、三角錐A-OBDを考える。

その体積に対して三角錐E-OBDは高さが2/3倍になっている。

なので、A-OBDの体積の2/3倍

よって、E-ODBの体積=2/3*A-OBD

同様に、今度はOEDを底面にして、高さが、OF:OBの比で1/2

F-OED=1/2E-ODB=1/22/3*A-OBD

同様にOEFを底面にし、D-OEFで考えると、OH:ODの比で2/3

H-OEF=2/3D-OEF=2/31/22/3*A-OBD

三角錐A-OBDの体積は、底面が△ABC なので,正方形の半分で18

よって、O-ABCDの体積=1/3183√14=18√14

H-OEF=2/31/22/3*18√14

=4√14

同様に、反対のC-OBDで同じことをやると

G-OFH=1/21/22/3*C-OBD==3√14

O-EFGH=H-OEF + G-OFH

=4√14+3√14=7√14

大問1 【やや易】

近年は、大問1にやや難しめの問題が入っていたが今年は、そこまで難易度の高い問題は無く、10点満点を取れた生徒も多いと思います。

大問2 【やや易】

(2)の問題が難しかったが、箱ひげ図もきちんと用語を抑えてあれば易しかったし、(3)も丁寧に二次関数のグラフと一次関数のグラフを書けば、計算しなくても答えは求まった。

大問3 【例年並み】

(1)求角や、(2)の相似は、例年並みの難易度でした。

√13を含む相似比の計算を自信を持って行えたか。

(3)の①は、三平方の定理で容易に求まるが、②は、かなり求めるのが難しい問題。

全体を通しては、昨年より、平均が1~2点上がると予想されます。

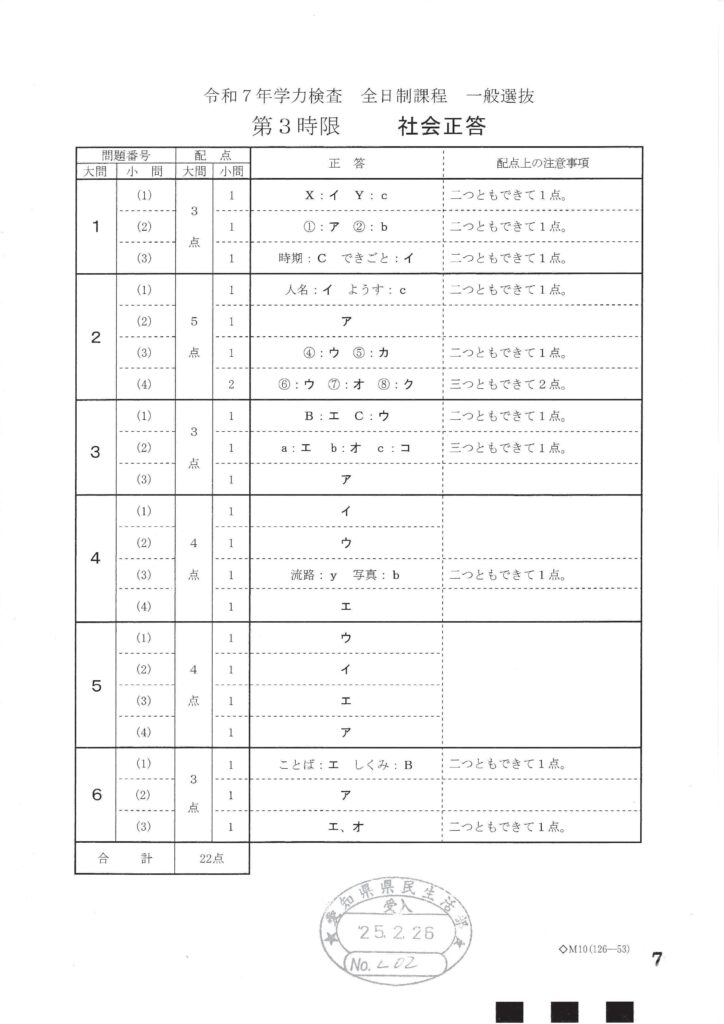

第3時限 社会 問題・模範解答例

社会模範解答例

社会 問題・解答例PDF版

社会の解説

【易】 関連する人物と出来事を問う問題。

日本で起きた乱の原因とその結果どうなったかが問われるが、それぞれの知識があやふやだと誤答した人もいるかもしれない。

「壬申の乱」「承久の乱」「大塩の乱」などある歴史的事象について時代を超えた「タテ関係」の理解が求められた。

小問(3)では、「三美神」が描かれたのはルネサンス期(14C~16C)で、選択肢のイの十字軍は11C末~13Cにかけての出来事なので、「1096年(じゅうじくむ)から十字軍」などゴロ合わせでもよいので年号を覚えておくと大いに参考になったであろう。

年号と出来事、関連人物をセットで覚えておくことはもちろん、どんな出来事だったか具体的に説明できるように教科書や歴史の漫画などで流れも理解しておくとよい。

【やや難】 「1860年に尾張の国で生まれ」という情報に焦った受験生もいるかもしれないが、1925年の普通選挙法制定が加藤高明内閣という知識があれば解ける問題。

また、同年に治安維持法が制定されていることからも当時は社会主義が問題になっていたことがわかる。

小問(3)の⑤のカ「地方分権を訴えた立憲政友会」は資料から読みとれる。

小問(4)は浜口雄幸と犬養毅を混同すると誤答につながるので、ロンドン軍縮条約-浜口雄幸など条約調印時と首相の名前はセットで覚えておくとよい。

【普通】4つの都道府県と気候や農産品との関連を問う問題。

資料Ⅲの米の収穫量Wは秋田、茶の収穫量Xは静岡、豚の飼育頭数Yは宮崎、ぶどうの収穫量Zは岡山となる。宮崎は豚肉、鶏肉、肉用牛のいずれも上位。

小問(2)の組合せを答える問題は3つともできて正答なので、各都道府県の地形や代表的な農産品は確実に覚えておくようにしたい。

【普通】

アジアの3つの国に関連した問題。

赤道がシンガポールのあたりを通り、日本の本州が北緯30~40度前後ということから小問(1)はイの北緯20度と考えられる。

小問(2)の資料Ⅱは森林面積の割合が最も低いCがサウジアラビア、1月の首都の平均気温が最も低いBが中国と判断できる。

小問(4)は、経済成長が著しく一人っ子政策の影響もあり人口増加がインドより抑制されていることから、Qが中国で●が2020年と判断できる。

【やや易】 公民の経済分野からの出題。

おおむね資料を丁寧に読めば解ける読解力が問われる問題。

小問(1)アは訪日外国人旅行者数が一番多いのは2019年なので誤、イは東京都と千葉県の他に福岡県も含まれるので誤、エは日本国内での旅行消費額は2023年が最も多いので誤となる。

小問(3)は資料Ⅳから「悪くなった」の割合が増えていることから不景気の政策を答える。

小問(4)では1ドルが150円から130円になると、一見すると円が目減りしているので円安と判断しがちだが、同じ1ドルと交換するのに150円も必要な状態から130円で済むようになったので「円の価値が上がった=円高」と考える。

【普通】 公民の司法分野からの出題。

裁判員裁判は刑事事件が対象。また、弁護士を依頼できない場合は、国が費用を負担して弁護士を選任する国選弁護制度がある。

小問(3)のアは参議院選挙ではなく衆議院選挙なので誤、イは弾劾裁判所の設置は内閣ではなく国会なので誤、ウは訴えられた側のみではなく、また、三審制は第一審に加え2回まで上級の裁判所に申し立てることができる(3回まで裁判を受けることができる)ことなので誤と判断できる。

社会総評

みなさんは、自己採点していかがでしたか?

昨年と比べると【やや難】になったと思います。

昨年と大幅に変更があったのが、「2~3つともできて正答」とする問題が6問→11問と大幅に増加したこと。

それぞれの設問自体はそれほど難解ではないが、組み合わせをまちがえると誤答になるので、難易度の割には平均点は下がる可能性がある。資料を読み取れば正答を導くことができる問題もあるが、歴史では年号と出来事をセットで覚えておくことはもちろん、関連する人物やその背景まで理解しておくことが求められた。

地理では地形や気候との関連、農産品、人口動態など教科書とはちがった切り口での理解が求められたため、出典としてよく用いられる「データブックオブ・ザ・ワールド」などを読み込んでおくと良いだろう。

公民では知識よりも資料を読んで判断する読解力が求められる問題が目立ったが、「円高」「裁判員裁判」「弾劾裁判」などの用語を丸暗記にとどまらず丁寧に理解しておくことが求められた。

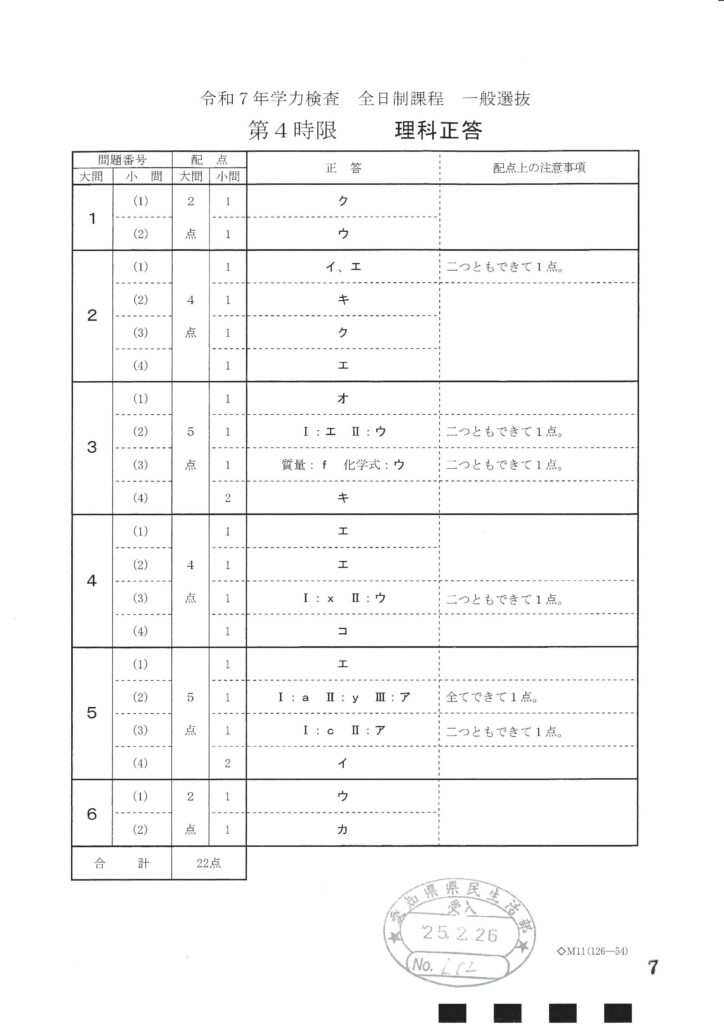

第4時限 理科 問題・模範解答例

理科模範解答例

理科 問題・解答例PDF版

理科の解説

1年と3年の範囲からどちらも光の進み方に関する問題。

(1)問題の図を利用して作図をする

(2)夏至の日の南中高度は

90°-( 北緯35°- 23.4°)= 78.4°

図より太陽電池を太陽光に対して90°にする x は 11.6°

3年の範囲から遺伝の問題

(1)(2)知識を問う問題で比較的易しい

(3)[観察1]で丸形×丸形 から 丸形としわ形 の種子ができたことから丸形が顕性形質・しわ形が潜性形質であり、丸形をA・しわ形をaとおくと

Aa×Aaの組み合わせとなるので、できる種子は

AA(丸形):Aa(丸形):aa(しわ形)=1:2:1

(4)純系の種子の組み合わせは

AA(丸形)×AA(丸形)=すべてAA(丸形)

AA(丸形)×aa(しわ形)=すべてAa(丸形)

aa(しわ形)×aa(しわ形)=すべてaa(しわ形)

の3種類

ただし、Aa(丸形)×Aa(丸形)の組み合わせも すべてAa(丸形)になり

(丸形)×(丸形)=すべて(丸形)は純系の組み合わせ以外でもできるため、答えとして当てはまらないことに注意

2年の範囲から出題

大問2と同様、(1)(2)は知識を問う問題

(3)表1より酸化銅4.0gと炭素0.30gの場合に過不足なく反応することがわかる酸化銅と炭素の比 4:0.3 から 酸化銅3.60gと過不足なく反応する炭素は

4:0.3=3.6:xを解いて 0.27g

炭素は0.24gしかないので炭素が不足して酸化銅が余ることがわかる

炭素0.24gと過不足なく反応する酸化銅は

4:0.3=x:0.24を解いて 3.2g

したがって余る酸化銅の質量は3.60g-3.20g=0.40g

(4)過不足なく反応する酸化銅の質量と炭素の質量は比例するため、酸化銅4.0gと炭素0.30gと原点を直線で結ぶと図のようになり

A~Fまでの点をグラフ上に書き入れるとグラフより右側では炭素が余る

2年の範囲から出題

(2)図4より温度上昇の比は8.0℃:2.0℃=4:1

熱量は電力(W)×時間(s)で求められる

電力(W)=電圧(V)×電流(A)

[実験2]では電圧が一定なので、電力は電流の大きさに比例するので電流の比も4:1

オームの法則より、電圧が一定の場合抵抗が大きいほど電流は小さくなる

抵抗の大きさの比は電流の大きさの比の逆になるのでA:B=1:4

(3)[実験3]は並列回路なので電圧が同じ

電流の大きさの比は抵抗の大きさの比の逆になるので、Aの電流:Cの電流=2:1

したがって温度上昇は電熱線Aの容器aの方が大きい

また、並列接続で電圧が[実験2]と同じため温度上昇も[実験2]と同じ

(4)直列回路なので、電熱線Aにかかる電圧と電熱線Cにかかる電圧は抵抗の比と同じで1:2

[実験2]と比べ電圧が1/3になり、またオームの法則より電流の大きさも1/3になるため

[実験2]と比べると電力は1/9になる

したがって温度上昇の速度も1/9になり、4.0℃上昇するのは3分×9で27分

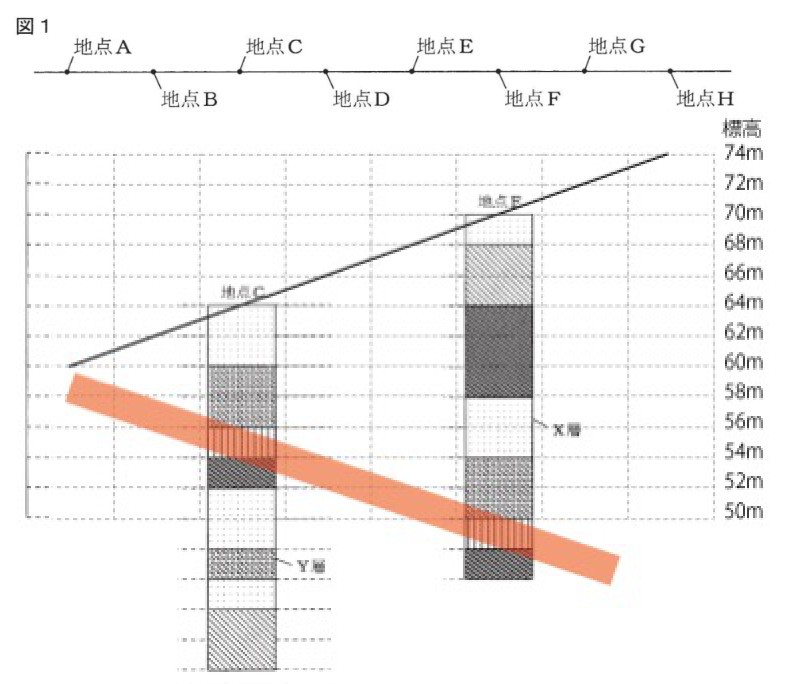

1年の範囲から出題

(2)火山の噴火が過去に1回しかない事から、凝灰岩の上にあるX層は地点Cでは地表から0m~4mの部分

(3)石灰岩・・・うすい塩酸に溶ける・鉄よりもやわらかく傷がつく

チャート・・・うすい塩酸に溶けない・鉄よりも硬く傷がつかない

柱状図と標高を合わせた図を書くと、凝灰岩の地層はCからFに向かって下がっていることがわかり適当なのはB

1年の範囲から出題

(1)金属柱A,Bの密度が等しいので、Bの体積をxとすると

15g÷x=10÷3.7

x=5.55

(2)顕微鏡の使い方は1年生・2年生両方の教科書に載っているので間違えないように

例年通り3年間の内容から広く出題されていましたが、よく出題されている「植物のつくりや蒸散」・「仕事や力」・「天気」の問題がなく、過去問をやり込んでいる生徒の中には戸惑った生徒もいたのではないでしょうか。

知識を問う問題は比較的易しく得点しやすかったと思います。

また、実験器具の使い方や手順を問うだけでなく、高得点を取るには実験の仕方や結果を考察する問題など、実験についての深い理解が必要でした。

難問は無かったが、計算が必要な問題が多かったため理科が得意な生徒と苦手な生徒で得点に大きな差がついてしまっていそうな気がします。

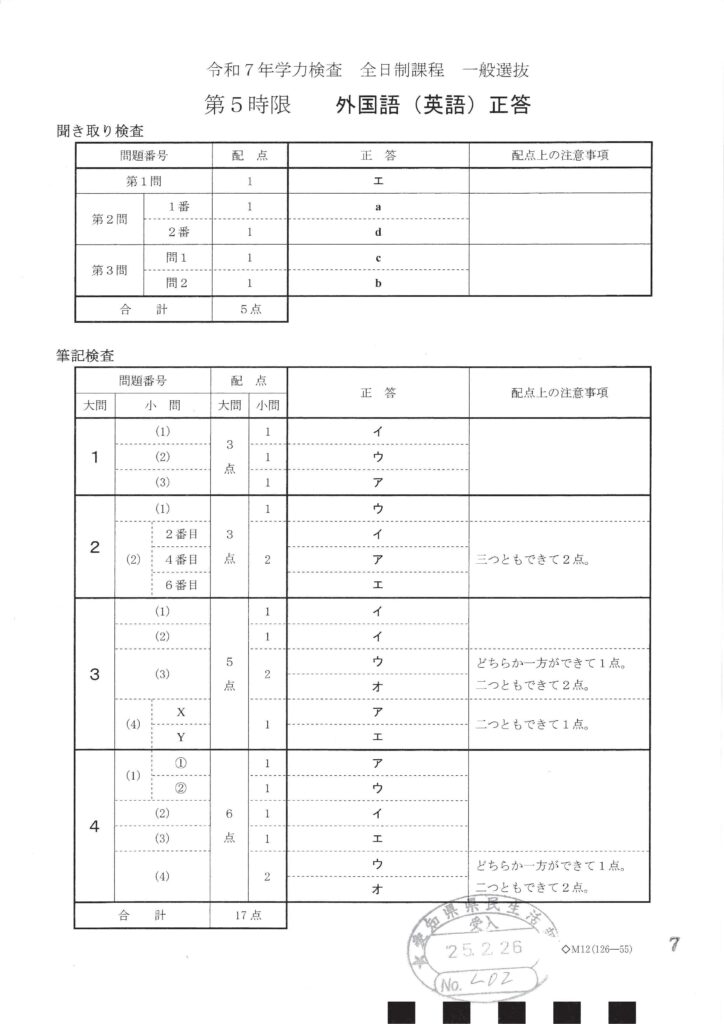

第5時限 英語 問題・模範解答例

英語 模範解答例

英語 問題・解答例PDF版

英語の解説

筆記試験解説

■出題形式

ここ3年間変わらない「会話文中の文挿入問題」。

■ここがポイント

文脈判断の要素が年々高まる大問1

■問題解析

今年は担当する出題者が変わったのではないかと思うほどの易化。

R5では高校から下りた表現・文法が多用され語彙・文法知識が強くなり、R6では複数個所(最大2か所)からの判断を含めた文脈判断の要素が強かった。

しかし今年は語彙・文法知識、複数視点の要素の難しさも弱まり易化した。答えを導くヒントとなる語句・表現が見つけやすく、満点が続出する大問となったはずだ。

■今後の対策

教科書の語句と基本的英文の読み取りができれば問題ない。

特に中学に新たに降りてくる語句・表現は来年度は注意。この辺りは近日、当塾から愛知県に特化した単語帳を無料ダウンロードできるようにする。

■出題形式

今年も「会話文中の語句挿入問題」で(1)語句選択問題、(2)整序問題の構成。

■ここがポイント

難化!!「資料の読み取り」と「文法力」

■問題解析

(1)では①図と本文から状況を整理させ、②どこの箇所に注目すべきか判断させる。(2)ではこれに加え、③文法力も問われ、マーク式といえども総合力が試される問題であった。またマーク式となって以来、整序問題は難化傾向にある。

読み取りの解法手順は去年と変わらないが、日ごろから活字慣れしていない子にとっては、グラフの見た目で焦ってしまうような問題であったかもしれない。中~下位層の子たちにはてこずる問題であっただろう。

整序問題では去年と同様に、まずは図のどこの部分が問われているかの整理・判断能力が選択肢の単語・本文から必要とされ、中高生の正答率が下がる単元の1つ「分詞」が絡んでいた。

初手で関係代名詞にするか分詞にするか悩んだ子もいるだろう。このような場合は手を動かしてまずは組み立ててみることが大事。

■今後の対策

複数資料の問題のカギは「タイトル・要素・結論の先読み」が大事。

まずは①なんの資料なのか、次に②どんな数字が表記されているか、そして最後に③結論の先読みで特徴的な部分をあらかじめ整理してから本文に挑まなければうまく整理がつかなくなる。

この練習をきちんとしておきたい。

またマーク式になったからといっても、きちんと本文中や整序問題では文法力が問われる。

特にこの手の出題者には、今後「関係詞」「分詞」「関係詞などの省略」「使役」単元に注意し強化したい。

■出題形式

今年も長文読解。(1)語彙補充、(2)文挿入(内容把握)、(3)内容真偽。ここまでは例年通り。そして共通試験(大学入試)でも取り入れられている(4)レポート作成が登場。

■ここがポイント

文章レベルが難化!! レポート作成が新登場!!

■問題解析

文字数はR5で290語、R6で330語。今年は340語程度でした。

題材も現実的な話題をテーマにしたものが続き、R5で「環境問題」、R6「技術社会とコミュニケーション」、今年は「技術社会」。

マーク式のため平均点予測が読みにくいが、問題自体でみれば平均は下がるだろう。

その理由として、まず注目すべき点は文章レベルが難化した。例年よりも不定詞、関係詞、分詞などが多用され、きちんと構文をとれていないとスムーズに読めない文が多い。

そして一部、教科書や問題の注釈に記載があったとしても、attach A to B、provide A with B、be expected to V、traffic flow、get overなど、高校基礎内容を出す私立高校レベルの表現も例年に比べ多用されている。

ここ3年間、本文中や(1)のような、立て続けに出題されている教科書記載の接続表現(接続詞・副詞・熟語)も注意したい。

内容一致問題も問題自体は簡単であったが、(選択肢)事故の心配は全くない、(本文)事故が減っていく(つまり減っていくだけで全部はなくならない)、など、細かな選択肢も織り交ぜられていた。雑に判断してしまう子は注意。

来年度では、名古屋中心の地域であれば愛知高校、名城高校レベルの文章での訓練は必須である。

問題”傾向”自体は去年と変わらない。ここ最近の傾向は国語と同じマクロの視点。

この辺りの詳しい説明は去年の記事を参照してもらいたい。

そのマクロの視点と大学入試の流れを組み合わせたレポート文作成問題が出た。

英語を意味段落に整理して読める訓練をしている、また、その整理能力があれば問題ないが、多くの子にとってはこの訓練が今後確実に必要となるだろう。

■今後の対策

難化した長文に対応するためには、中3の夏後半までには文法を学び、きちんと理解し、早めの長文対策が必要となる。文法、教科書の表現をしっかりと身につけ、滝・東海を除く難関私立高校の問題レベルの長文までこなしたい。大問2対策も考慮し、英語は高専の問題をやるのもオススメ。

またその際、問題形式が変わっても必ず狙われるマクロの視点をつけるために、日ごろから1段落ごと読み終えたらどんな内容であったかその段落の小見出しを付けて読む訓練、いわゆるパラグラフリーディングはオススメ。

大問4解説

会話文問題で、今年も変わらない形式でした。

(1)語句補充

(2)文挿入

(3)内容把握問題(複数テクスト)

(4)内容把握問題(独立資料問題・複数テクスト)

でした。

第4問は過去の記事を参照して頂き、ここでは3つほど注目点を紹介する。

文法・論理的思考が問われる

高校受験・大学受験共に、一見すると文脈判断に見える問題も実は文法・論理的思考が問われたりするのです。

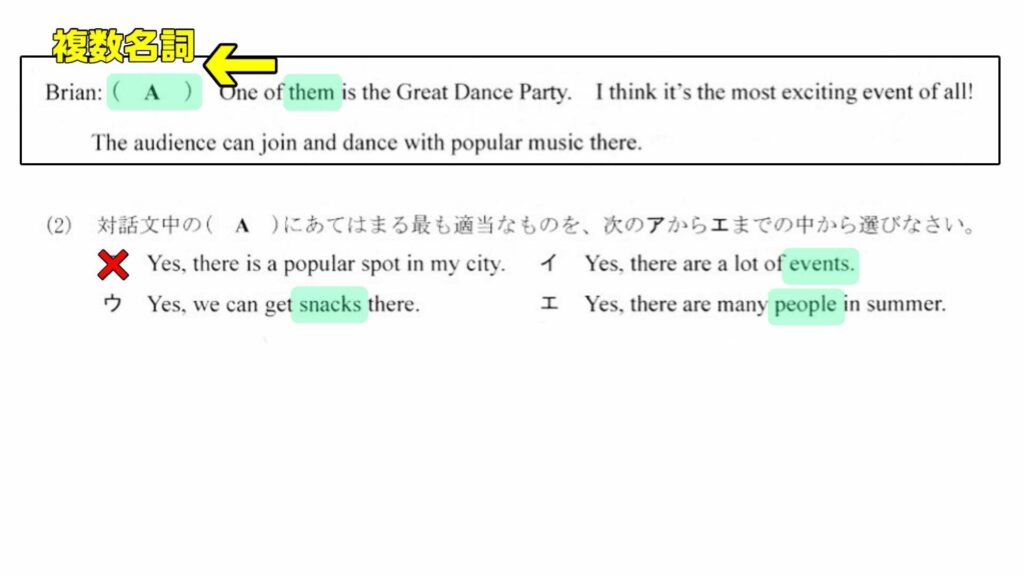

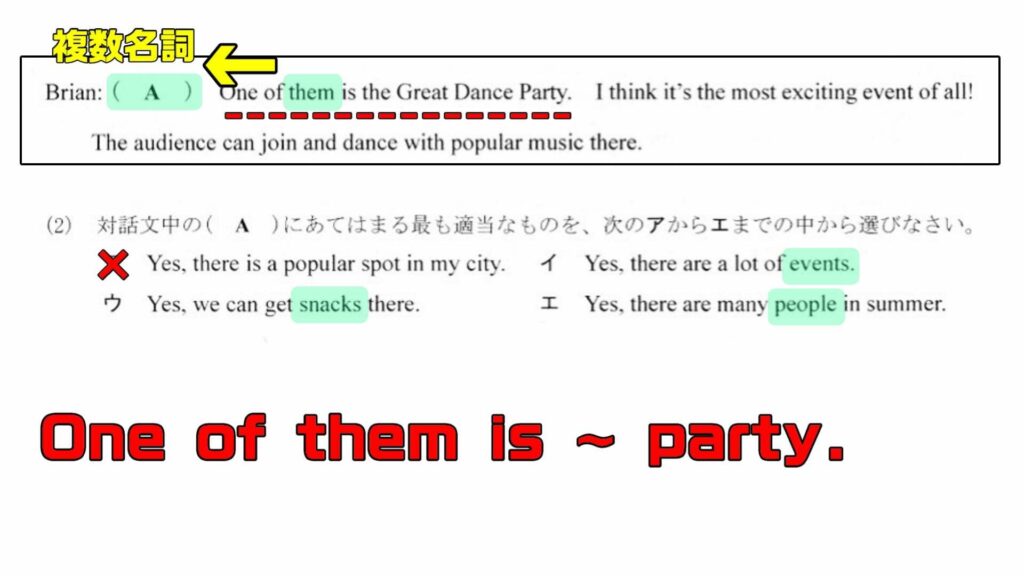

一例をあげましょう。(2)の問題です。文脈だけで勝負するとモヤッとする。

ところがまず後ろのthemに注目すれば、( A )には複数名詞がなければならない。

選択肢を見てみると複数名詞のないアが消える。

そしてこの文はbe動詞の文だ。be動詞は「=」が成り立つものである。

つまりOne of them = party。themは=partyとなる名詞なのだ。

選択肢を見ると

イ「イベント」

ウ「お菓子」

エ「人々」

もうおわかりでしょう。「party=イベント」だ。

このような視点が文法・論理的思考である。

本文を整理して読む習慣が必要

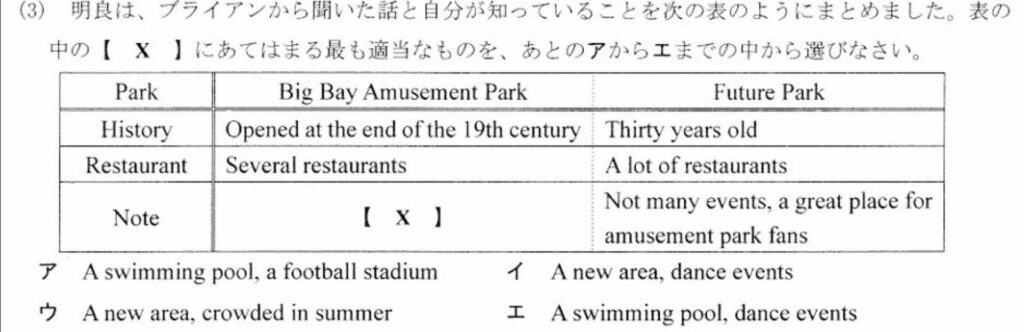

(3)の文章は本文の内容を表でまとめたもの。

第3問と同様、ここでもマクロの視点が役立つ。

日ごろから現代文も英語も内容構成や対比関係などを整理できる読み方が必要となる。その基本は当塾のYouTubeで紹介している。

■ここがポイント③

雑さは危険!! 丁寧な読み取り

一時、「必要な個所だけ読み取ればよい」などと言われた時代があるが、そんな入試問題は一度もない。どこが解答に絡むかわからない。したがってどの情報も逃さず丁寧に読む。

今回はここでは(4)から。今のところこの問題は本文と照らし合わせる必要がない独立資料問題となっている。

今回1つの例を紹介すると、メインの表の下に記載されたこの情報も必要とされた。

このようにすべての情報を丁寧に整理し、雑な性格の子は今後注意したい。

コメント

[…] https://mgk-komaki.com/2025/02/20/2025kouritu-sokuhou/ […]

[…] 名学館小牧新町校【塾長が直接教える学習塾】令和7年度 2025年 愛知県公立… […]

[…] 令和7年度 2025年 愛知県公立高校入試 問題・解答速報・分析名学館小牧新町校が今年も愛知県公立高校入試の解答速報を最速公開!信頼できる情報をいち早くお届け。各教科、愛知県内の指導に定評がある塾の塾長に解説をお願いしています。受験生必見の最新解答と解説をチェック!mgk-komaki.com […]

[…] 名学館小牧新町校【塾長が直接教える学習塾】令和7年度 2025年 愛知県公立… […]

[…] 平手塾平手塾 | 春日井市の個別指導学習塾 平手塾https://hirate-juku.com春日井市の個別指導学習塾 平手塾名学館小牧新町校【塾長が直接教える学習塾】令和7年度 2025年 愛知県公立… […]

[…] ameblo.jpING進学塾(名古屋市進学塾)ブログhttps://ameblo.jp/ing-shingakujuku/ING進学塾 (愛知県名古屋市名東区)さんのブログです。最近の記事は「平均は上がるか下がるか?(画像あり)」です。名学館小牧新町校【塾長が直接教える学習塾】令和7年度 2025年 愛知県公立… […]